様々な年の地域プロジェクト

Заброшенные Утопии: Коньковый Завод. Верхотурье. Свердловская область. 2012 3-я Индустриальная биеннале. Екатеринбург. 2012

生熊源一訳

《打ち捨てられたユートピア:スケート靴工場》ヴェルホトゥリエ。スヴェルドロフスク州。2012年。

第3回ウラル工業ビエンナーレ。エカテリンブルク。2012年。

ポストソヴィエト空間におけるヴェルホトゥリエの廃墟化した産業景観に関する実験的な現地調査。調査をもとに美学的、考古学的、社会学的、科学技術的な解釈を行い、その後、ヴェルホトゥリエ・スケート靴工場を芸術的インスタレーションの形で理想的な美術館として作り上げること。

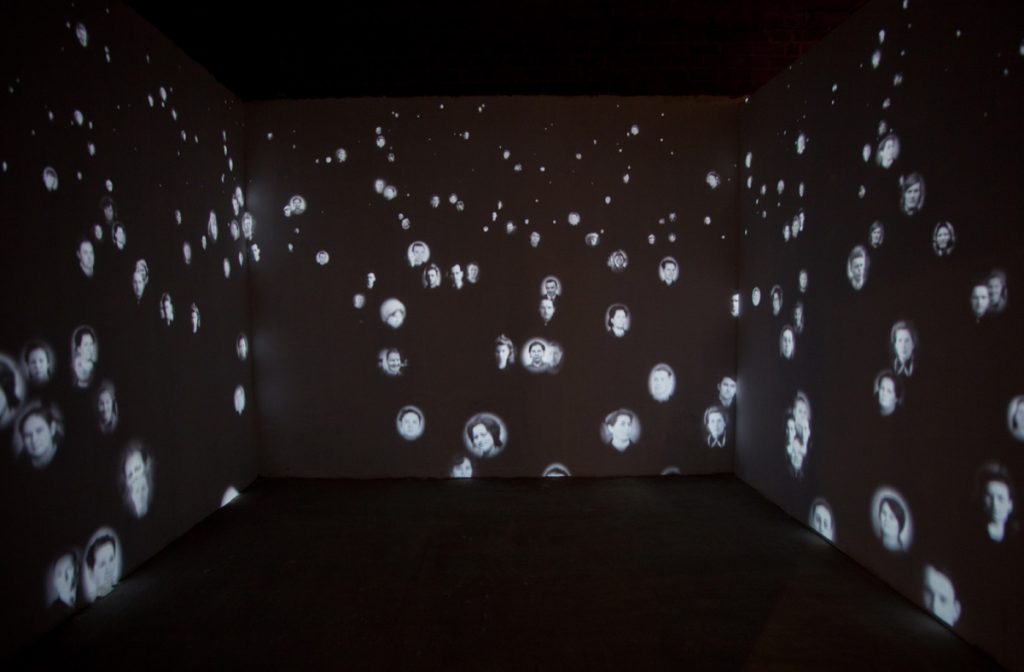

「美術館は物のコレクションではなく、顔の大聖堂である。美術館とは記憶の表現であり、その記憶とは、生きとし生けるものの大聖堂のように、あらゆる人々に共有されるものだ。理性、意志、行為から切り離しがたい記憶。物の遺失ではなく、顔の喪失に関する記憶」。このように哲学者のニコライ・フョードロフは書いており、私たちはその遺訓に従って、想像上のスケート靴工場の美術館を、かつて工場で労働によって一つになった人々の顔の美術館=大聖堂として思い浮かべる。産業の世紀には工場による聖堂の代替が始まり、このプロセスは宗教が廃止され、聖堂が閉鎖されたソヴィエト連邦において一層強化された。その代わり国民には、精神的・擬宗教的中心として工場というモデルが提供された。

1997年、ヴェルホトゥリエのスケート靴工場は閉鎖された。人々がスケート靴で滑ることをやめたわけではなく、氷はその輝く鏡面によって私たちを手招きし続けているが、スケート靴工場は消え、作業台と名誉旗はなくなり、残った刃は錆び、屑鉄となった。だが多くの人々が生きている。彼らは明るく清潔な作業場へと通い、その中で彼らの手がスケート靴を作ってきた。私たちが何よりもまず興味を持つのは工場の労働者であり、また記憶の時空間、そしてその中にいる人間だ。それゆえ私たちは、スケート靴工場美術館という大聖堂の透明な壁を建てる。その中にはかつて作業場に住み、作業台の傍らに立ち、刃を研ぎ、それらを靴底に括り付け、製品の質を確かめながら丁寧に箱に入れていたあらゆる人々の魂が入る。私たちは、かつて芸術家ワシーリー・チェクルィギンが夢想した復活美術館という大聖堂を建設しようと試みる。たとえこれが想像上の大聖堂になるとしても、まさしくこのような大聖堂だけは破壊しえない。それは生きながらえる、「人間」が生きている限り。

1947年に建設されたスケート靴工場は、40年にわたってその分野の先進企業であり続け、幾度となく各産業省の優勝赤旗を授与されてきた。スケート靴の製造のため、工場にはノヴォシビルスクやゴーリキーといった都市から金属が入ってきた。スポーツ用の靴はスヴェルドロフスクの工場「スポーツ靴」から入ってきた。1970年代から1980年代にかけて、企業の従業員は500人以上を数え、毎年何十万組ものスケート靴が送り出された。

彼らが作る製品には需要があり、ヴェルホトゥリエの工場は国にとって不可欠な存在となった。ソ連の各家庭には、何組かのスケート靴があったものだ。スポーツの冬季種目は全ロシアで、とりわけウラルで貴ばれていて、スケートのために清掃された天然貯水池や、水を撒いて作ったスケートリンクが人の住むあらゆる地点に存在した。企業は間断なく操業を続け、学校を終えた住民たちはこの工場の庇護下に入り、そこに終生とどまった。ソ連時代には、「スネジョーク」「スネグールキ」「ガギ」「カナートキ」「ノルヴェーギ」等のスケート靴が大量に生産されていたが、ヴェルホトゥリエでは良質のスケート靴が作られ、それは常に計画以上のものだった。現在、この企業のある地区は打ち捨てられた状態にある。かつての作業場や管理棟はがらんどうで、老朽化している。その月並みな運命にもかかわらず、ヴェルホトゥリエにとってこのスケート靴工場は、今でも誉れ高い過去という歴史の重要な1ページとして残っている。

ドキュメンタリー・フィルム「労働日の終わり」は見る者に、その主要な目撃者たちと創造者たちによって語られるスケート靴工場の真の歴史を伝えてくれる。映画の主人公はこの企業のかつての同僚たちと――言うまでもなく――「労働日」が終わりを迎えた工場それ自体だ。

このフィルムは以下で閲覧可能。

https://vimeo.com/513751068

残された工場は叙事詩的な情景を呈している。あたかも瞬く間に捨て残されたかのように、それは時の記念碑として立ち止まっている。作業台は動かず、運搬装置は止まり、電気泳動槽では未だ試薬が乾かず、作業場には次第に錆びていくスケート靴が大量に放置されている。これらのスケート靴は生物の骨のように横たわり、私たちに工場の活気を思い起こさせる。労働者と事務員が去り、更衣室には彼らの物が置き去られ、机の上には乾いたお茶の残ったカップが置かれている。壁にはポスターがかかっていて、作業台には詳細な図面が置かれ、そのそばには様々な道具が残っている。そのため人々はどこか近くにおり、一時間か二時間もすれば戻ってきてハンマーを叩き始め、フライス盤の電動モーターが騒音を立て始め、コンベアが動き始めるのではないかと思えてくる。だがこんなことはもう決して起こりはしない。容赦ない時間の法則が、かつて生産の場であるだけでなく、労働者たちの第二の家となっていたすべてを壊したのだ。私たちがこれらの廃墟を眺めると、悲しみと憐れみで胸が一杯になる。これは工場の程近くにある聖堂の廃墟を観察することに似ている。スケート靴工場を、破壊された聖堂と呼ぶだけの根拠はある。それはかつて人々を一つにまとめ、彼らを幸福にし、信念を抱かせ、意味のある英雄的な生活を与えたのだから。

動画「打ち捨てられたユートピア:スケート靴工場」2012年、9分12秒。

https://vimeo.com/517714515

ヴェルホトゥリエのかつてのスケート靴工場の建物は、本当の宝物を保管している。既製品――かつて輝いていたニッケルめっきのスケート靴――は放棄された作業場に残され、忘却するには十分な歳月が流れたにもかかわらず、以前と同じように氷のスタジアムとリンクの英雄たちとの出会いを待ち望んでいるように見える。芸術家レオニート・チシコフはスケート靴を生き返らせ,それらに新たな息吹を与え、思いがけない旅へと送り出す。何百もの構成要素から織りなされた彫刻は、ヴェルホトゥリエのスケート靴を観客の頭上に持ち上げているのだが、そのスケート靴はといえば、この独特の塔の構造全体を覆うものとなっている。この塔の表面を滑って、スケート靴はより上へ、上へ、上へと押し寄せており、彫刻の塊を離れて重力を克服し、今にも飛び立とうとしている。地上から舞い上がり、自由に飛んでいこうとしているのだ。私たちの前には独特のスケートの記念碑がある。スケート工場においてそれらを作っていた人々、労働者と事務員たちのための記念碑が。

3面スクリーンの動画によるインスタレーション。2分38秒。

https://yadi.sk/i/8pOTSkF-KseXUA

ネオン、クラスノヤルスク地方にある放置されたニコラエフカ村の窓、アクリルガラス、発光ダイオードからなるインスタレーション。

第12回クラスノヤルスク・ミュージアム・ビエンナーレ、ミュージアム・センター「平和広場」。2017年。

「鉛丹」という褐色の油性絵の具を塗った木の板は冷ややかで、冬には身震いするほど冷たい。絨毯がなければ足が凍ってもおかしくないくらい、私たちの家の中は寒かった。暗い冬の朝、母は生徒であった頃の私を起こしたものだった。私は布団の中にいながら着替えようとしていて、その後にようやく起き上がって顔を洗いに行った。足元にまだらに広がる暖かいオアシスのように、絨毯は足が凍らないようにしてくれた。丸い絨毯には、穴が開くほど擦り切れたり、持ち主が亡くなったりした際に、要らなくなって破かれた服を着ていた多くの人々の思い出が込められている。こういった絨毯は思い出をレーザーディスクのように保存していて、去っていった人々の顔の光を放っている。それが今では部屋の入口に敷かれて、やってくる人を出迎えるのだ。絨毯は円形の明るく暖かな太陽となって訪問者を歓迎するが、このような絨毯は、スラヴ人の主要な象徴である太陽の記号となっている。というのも訪問者は、高い位置にある、家で最も明るい部屋に通されたものだったからだ。真昼の天体の光に貫かれた明るい窓のあるこの部屋には、太陽が宿る。それゆえこの部屋は、スヴェチョールカやスヴェトリーツァ、つまり明るい部屋と呼ばれるのだ。この場所は通常、家の上階に位置していて、そこでは若い娘たちが糸を紡ぎ、編み物をし、服を刺繍したり裁断したりし、絵を描き、歌を歌い、占いをしていた。ここでは、彫り物のある木枠が付いた窓が四方全ての壁にあり、光が主人となっていた。私たちは去るが、光は残る。

《隙間風の吹くところ(Drafty house)》2018年。

絨毯、扇風機、ランプ、新聞、人感センサーからなるインスタレーション。

プーシキン美術館付属、国立現代美術センター北カフカス分館、「ベスラン:静寂の瞬間」展にて。ウラジカフカス、北オセチア共和国、2018年9月。

見たところは普通の絨毯が、かつてオセチア、イングーシ、ロシアの家々に掛けられていた。高く頑丈な壁を備えた、山の斜面の上、高い空の下にある家々だ。安全で暖かい生家より、堅牢なものはないように思われる。だが不幸は、人々の暮らしに文字通り「絨毯の影から」入り込み、家の居心地のいい空間を壊す。これは私たち全員の家だ。自らの家を壊さずに、他人の家を破壊することはできないのだから。

この作品は90年代に北カフカスで生じた民族紛争に捧げられている。

以下はインスタレーションの動画。

https://vimeo.com/290110258

《いかだに乗った月》2017年。

移動式インスタレーション。2017年にニジェゴロド州のヴィクサで開催された「アート・オヴラク」フェスティバルにて。

《ルーマニアのプライベート・ムーン》2015年。

2015年の8月から9月にかけて、プライベート・ムーンはルーマニアで旅をした。そのオーガナイザーとなったのはセネカ[訳注:ルーマニアの時間制カフェ&コワーキングスペース]だった。グリーンピース及び現地の環境団体と協同し、芸術家レオニート・チシコフは少人数のチームを連れてルーマニアの中心地域、南カルパチア山脈、ブナの処女林、神に忘れ去られた奥地、そして自然と人間の生活が真に脅かされている場所である工業都市や工業地帯に滞在した。その成果は一連の写真となり、ブカレスト及びルーマニアのその他の都市の民族博物館で展示された。それぞれの写真には作者による詩的なテクストと、写真が撮影された場所に関係する環境問題の情報が付された。

ロシア・モンタナは、西カルパチア山脈の一部、アプセニ山地の金山である。早くも古代ローマのダキア属州の時代から、この地方では金が採掘されてきた。富を渇望する人々は、白金を見つけるべく、緑の山々を掘り崩した。凝固した血が流れゆき、際限なく治らない傷のように、切り刻まれ、苦しめられた大地が私たちの前で赦しを請いながら横たわっている。そしてこの月の形をした琥珀金の塊は、クレーターの内部で生まれ、空へと上るためにホワイトイエローに輝き出す。それが地球へ帰ることは二度とない。

金を採掘する会社は硝酸を使い、それを岩石にふりかける。

ルーマニアのアプセニ山地、ロシア・モンタナにかつてあった村の跡地にできた、鉱山の毒性廃棄物が溜まった人造湖の岸で、プライベート・ムーンは干し草の山に隠れている。

廃棄物の人造湖は、往時の村を二つ沈めた。今では教会の尖塔が見えるだけである。

月はロヴィナリの町で泣いている。月の涙はいつの日か、この炭塵を草花から、子どもたちの顔と手から洗い落としてくれるだろう。ここロヴィナリには、いつか神が帰ってくる。今のところは月だけが、ほんの少しの間、黒い地面に下りてきた。

ロヴィナリの子どもたちが、発電所と石炭搬送コンベアを背にして、自分たちの家のそばにある柵で囲まれた小庭に立っている。仕事があるため彼らの親はここに住んでいる。だが汚染された空気のため、そこでは息をすることもままならない。

レオニート・チシコフ

アーティスト、モスクワ芸術家同盟会員。

1953年、旧ソ連スヴェルドロフスク州生まれ。1979年モスクワ医学アカデミー卒業。風刺画家として創作活動を開始し、カナダ、トルコ、イタリアで受賞した。80年代初頭にモスクワ・コンセプチュアリズムと交流を持つ。1990年に出版社Dablusを創設し、アーティストや詩人の限定版の書籍を出版した。1993-97年にDuke University Museum of Art、Block Museum of Art(アメリカ)、Museum of modern Art Sofia Imber(ベネズエラ)、Fargfabriken Contemporary Art Center(ストックホルム)で個展を開催。 シンガポール・ビエンナーレ (2008)、堂島リバービエンナーレ (2009)、第3回モスクワ国際現代美術ビエンナーレ(2009)、クラスノヤルスク美術館ビエンナーレ (2007、2009、2011、2014、2018)、ウラル工業ビエンナーレ (2010、2012)、瀬戸内国際芸術祭(2019)、中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス(2014)、いちはらアート×ミックス2017(2017)、房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020+(2021)に参加。Cape Farewellの北極アート・エコロジー探検隊(2010)、「ルーマニアの僕の月」プロジェクト(2015)に参加。小説、詩、戯曲、コミックス、絵本の作者でもある。

https://leonidtishkov.com/